人道医療支援プロジェクト

いちよし証券は、2009年度から認定NPO法人 世界の医療団への支援活動を行っております。具体的には当社お客様の寄付活動(いちよしポイントサービスは、2013年3月で終了致しました。)、当社の収益の一部から定期的に行う寄付活動、そして当社役職員による寄付活動です。いちよし証券は寄付活動を通じて、世界の医療団が展開しているプライマリーヘルスケア・ミッションをサポートしています。

このミッションでは、ポリオワクチンやマラリアの治療薬など、ごく基礎的な医療の提供、保健機関の再構築、現地スタッフの育成などを行ないます。途上国では、予防や簡単な治療で助かるはずの命を落としてしまう人々がいます。このような人々に基礎的な医療を提供するのが、プライマリーヘルスケア・ミッションです。

医療支援の活動と同時に悲惨な状況を証言する

最も弱い立場の人々に、医療支援を行う上で「障壁となるもの・人権や人間の尊厳を侵害するもの」を、医療を通じて「証言」していくこと。寄付活動を通じて、社会の中で弱い立場にある人々の状況とその支援活動を、一人でも多くの方に知っていただくことは、証言活動の大事な側面です。

そして時には、状況を改善するべく政治に働きかけることも、私たちの活動の一部です。世界には治療するべき多くの人々が存在すると同時に、証言を通じて知ってもらうべき惨状があります。

いちよし証券は世界の医療団を通じて、効果的な医療支援を実施するべく、医療を超えた「証言」という手段で世論に訴える“ アドボカシー活動” に参加しています。

ラオス小児医療プロジェクト

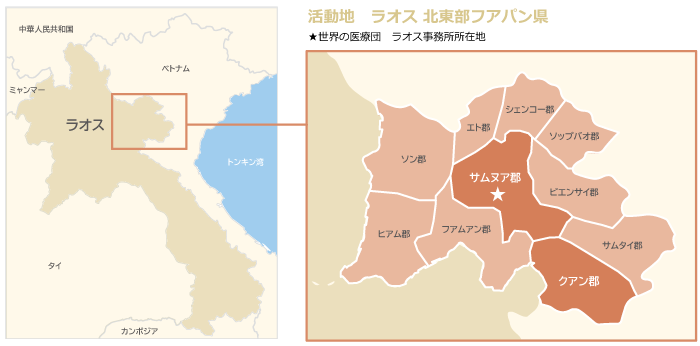

ラオスは、ベトナムやタイ、中国など周辺を5か国に囲まれた小さな内陸国です。5歳未満児の死亡率は依然として高く、出生1000人中63.9人に上ります(日本では同3人)*。

下痢や肺炎などある程度予防が可能で、また治るはずの病気で命を落とす子供が少なくないのです。*WHO World Health Statistics 2018

理由は様々です。地方では病院が特に少なく、さらに大人も病気に関する知識が乏しいために、子どもが体調を崩しても医療施設へ行くという考え方が一般的ではありません。病院にかかる費用を払えないという事情もあります。また、医療機関側は、住民の信頼を得るに足るサービスが提供できているとも限りません。

5歳までに受ける保健医療サービスは、人生において最もリスクの高い時期を生き延びると共にその後の人生を通じた健康の基盤づくりでもあります。医療施設スタッフの知識の向上とその実践、住民の健康に対する意識など、時間をかけてでもじっくりと取り組むべき課題です。地道で着実な活動が、この地に小児医療を根付かせることにつながり、子どもたちが軽微な病で命を落とすリスクを減らせるのです。

| ミッション名称 | ラオス山岳僻地における母子保健向上のための地域医療強化事業(フアパン県) ※旧ラオス小児医療プロジェクトの強化と活動拡大 |

|---|---|

| 実施予定期間 | 2025年1月 ~ 2026年12月 |

| 地域 | ラオス人民民主共和国 フアパン県 サムヌア郡、クアン郡 |

| 事業目的 | フアパン県内のサムヌア郡、クアン郡における女性と5歳未満児の健康向上事業の実施。2022年後期から実施始めた事業の改善点の強化と活動の強みを拡大し、ラオスの事業地の人々が“自分事”としてオーナーシップを持ちながら健康向上事業を持続可能に実施できるよう促す。 |

|---|---|

| 活動内容 | 1:保健医療従事者の母子保健サービス能力・技術強化

2:村落住民の母子保健理解向上のための保健教育活動

*WHOと共同で各村にて、村落住民、政府機関、医療従事者を集めて、共に関係やガバナンスを改善し、村落のマッピングし、村落の解決策を開発し、保健政策・計画や取り組みに関する地域関係者のオーナーシップと関与を強化するアプローチを実施。 3:保健行政の母子保健サービスのマネージメント(管理・運営)能力強化

|

世界の医療団 ラオス現地スタッフと活動地の様子

世界の医療団 ラオスチームのみなさんが現地の様子を動画で送ってくださいました。

今回の動画を制作したのは、『緊急 新型コロナウイルス感染予防啓発活動』で若年層への啓発のためにSNS用の動画を作っていた高校生インフルエンサー(人気TikToker)の方たちです。

動画では、フアパン県にあるラオスオフィスの様子や活動地ソン郡・フアムアン郡の現地の様子を紹介しています。

これまでの活動状況

2024年

活動時期:2024年1月~12月

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県 サムヌア郡、クアン郡2022年

活動時期:2022年1月~2023年12月

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県 ソン郡、フアムアン郡サムヌア郡、クアン郡緊急 新型コロナウイルス感染予防啓発活動/ フォローアップ

活動時期:2021年10月~2021年12月

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県緊急 新型コロナウイルス感染予防啓発活動

活動時期:2021年5月~2021年7月

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県2020 - 2021 第3期

活動時期:2020年2月~2021年5月

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県 ソン郡・フアムアン郡・クアン郡2017 - 2019 第2期

活動時期:2017年2月~2020年1月(3ヵ年)

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県 ソン郡・フアムアン郡2016 リサーチミッション

活動時期:2016年1月~2016年12月(1年間)

活動報告はこちら

地域:ラオス フアパン県 ソン郡・フアムアン郡2014 - 2015 第1期

活動時期:2012年10月(当社支援2014年1月)~2015年12月

活動報告はこちら

地域:ラオス チャンパサック県スクマ郡・ムンラパモク郡

過去の活動報告

アフリカ アンゴラ共和国 ウィラ州

プロジェクトの背景

アンゴラは2002年より平和を取り戻し、真の復興を進めているものの、30年に渡る内戦が社会全体に大きな傷跡を残したことで、いまだに不利な状況が続いています。一方で大きな経済成長(年15%以上)を遂げるなど、アンゴラはUNDPによる2007年の人間開発指数では177位から162位に躍進しました。しかしながら、アンゴラでは教育、保健医療、飲料可能な水道水などの生活の基礎的部分については国民にゆきわたっておらず、5歳以下の子供の死亡率の高さでは、世界2位であり、妊産婦死亡率に関しては、世界で最も高い国の一つとなっています。また、5歳以下の30%は栄養失調で母子死亡の主な原因は予防や治療によって命を落とす事はないマラリアや急性の下痢あるいは急性呼吸器疾患となっています。

HIV/エイズに関しては、住民のおよそ3%が感染しています。その割合は近隣国に比べて高くはないものの、十分に懸念すべき高さであり、感染増加も考えられ、社会経済発展への大きな脅威となっています。住民が保健医療に容易にアクセスできないのは、特に地方で医療施設が不足していること、保険医療従事者の技術、医療、そして適切な設備が不足していることが原因と考えられます。

プロジェクト活動報告

ミッション名称 アンゴラ、ウィラ州における保健医療サービス、妊産婦医療機関の能力強化、及びHIV/エイズ治療、予防活動の強化 活動時期 2009年10月~2010年1月 地域 ウィラ州北部3自治体 カルクンブ、カコンダ、チコンバ 目的 - 世界の医療団が展開している、アンゴラ、ウィラ州北部3自治体で母子死亡率及びHIVウィルス感染を原因とする疾病率や死亡率の減少させること

- 良質の母子医療サービスとHIV感染予防法を導入して、地域医療サービスの促進と現地医療機関の能力向上を目指したミッションをサポートすること

活動内容 - 現地スタッフのトレーニング

- 市民社会活動団体による地方のイニシアティブの援助

- 地方の人的リソース強化

より良い医療提供のためには、技術および能力を強化することが重要です。

今回のいちよし証券の支援プロジェクトは、保健システムの改善です。

乳幼児や妊産婦の死亡率減少、HIV/エイズ対策に焦点を合わせ、国民の医療環境改善のため、医療機関、医療従事者、地方の市民社会活動団体の活動を発展させ、その技術の強化を図りました。アフリカ サヘル地域 ニジェール共和国 マリ共和国 ブルキナファソ共和国

サヘル地域は、アフリカ中西部にあるサハラ砂漠南縁部を東西に走る地域です。北部は乾燥地帯、南部は多湿地帯というサヘル気候に属しており、今回の活動地域であるニジェール共和国の首都ニアメの平均気温は約29℃、最高気温は43℃にものぼります。地球上で最も暑く、最も降水量の少ない地域です。

降水が不安定なため旱魃(かんばつ)が発生しやすい状況にあり、1914年に降水不足からの旱魃とそれに伴う飢饉が広範囲にわたりこの地域に被害を与えたほか、1968年に始まる大旱魃ではモーリタニア、マリ、チャド、ニジェール、ブルキナファソを中心に100万人が命を落とし5000万人が影響を受けるなどさらに深刻な事態に陥っています。

マラリアの汚染地域

サヘル地域は、8・9月の雨期にマラリアの大流行に見舞われます。この時期、罹患率が上昇し、病院を訪れる患者の30%~70%がマラリア患者です。また、5歳未満の幼児の死亡原因のトップに挙げられる病の一つであり、これによる社会的、経済的損失は計り知れません。とりわけブルキナファソ、マリ、ニジェールのような貧しい国々にとっては重くのしかかる深刻な問題です。

プロジェクト活動報告

ミッション名称 5歳未満児と妊産婦のための基礎的な医療へのアクセス向上を目的としたプロジェクト 活動時期 2010年1月~2013年12月 地域 サヘル地域(ニジェール、マリ、ブルキナファソの3地域) 目的 【全体】

アフリカ サハラ砂漠の南縁に位置するサヘル地帯住民の健康状態の改善【具体的な目標】

ケイタ地区(ニジェール)、コロ地区(マリ)、ジボ地区(ブルキナファソ)の3地区に居住する社会的弱者、中でもとりわけ、妊産婦及び5歳未満の乳幼児を対象に、プライマリヘルスケア(基礎医療サービス)へのアクセスを改善し、強化すること活動内容 - マラリアや脳膜炎など繰り返し蔓延する感染症に対する予防と治療

- 診療所、保健所、移動医療チームによる医療支援

- 妊産婦と栄養失調児を持つ母親に対するカウンセリングなどを通した栄養不良改善に向けた取り組み

- 各国政府や国際社会への働きかけなどを通した地域医療システム改善に向けた取り組み

- 地域の医療従事者の育成のための取り組み

マラリアと戦う世界の医療団~いちよしの支援対象活動

「マラリアの治療と対策」マラリアと戦う世界の医療団は、プライマリーヘルスケア、母子/新生児医療、及びHIV/エイズプログラムの一環としてマラリア撲滅のための活動を実施することが2009年に承認され、マラリア戦略の方向を示す重要な指針となりました。これは、最新の科学的知識と国際社会をバックにマラリアと闘う行動との集大成によるものです。

ニジェール(ケイタ地区)

ケイタ地区マラリア感染者の月別推移2010年1月~9月(出所:世界の医療団)

ケイタ地区での活動は、2006年から開始した地域医療の年間活動計画、中でも伝染病対策、未来志向戦略への支援、患者に対する衛生指導と人材能力開発に対する財政支援等を通して前期の活動を更に推し進めることです。

マラリア対策についても既に実施中の治療プログラムを引き継ぐ形で活動が続けられました。

2010年1~9月中のデータでは、衛生指導の対象となる地域全体で44,000人のマラリア感染者が報告されています。月ごとの変化を見ると8、9月の雨期に感染者の数がピークに達しているのが分かります。(左グラフ参照)治療可能な他の病気も含めた新規患者のデータでは、マラリア患者の占める割合は平均して全体の40%、9月のピーク時には70%を占めています。

マラリアとの闘いを成功に導く鍵は、診断と治療との適正な組み合わせに焦点を置く医療教育を実施し、医療職員や看護師を育成、その能力を向上させることです。

迅速診断法を組織的に採用することは、政府のマラリア対策実施要領にも規定されていますが、実際には余り功を奏していない状況でした。マラリア治療薬による治療機会と迅速診断法利用率の増加を重点課題とし、活動を続けた結果、2013年には迅速診断法の利用率が前年の33%に対し、44%に増加。マラリア治療薬と注射による治療薬の供給配備もプロジェクトを通じて促進されました。

マリ(コロ地区)

世界の医療団は、長年に渡ってこの国で活動してきましたが、サヘローサハラ地域独特の不安定な治安のため、活動地を変更せざるを得なくなってしまいました。2009年の終わりにサヘルゾーン内のマリとモーリタニアで西欧人の誘拐事件が相次いで起きたことから、マリの北部、ゾーンの北端に位置するドゥエンツァは危険という判断。地域状況調査ミッションの結果に基づき、マリ医療当局との相談の上、より安全だとされるコロを選ぶことに決定しました。これにより、活動開始が大幅に遅れて最終的には2010年7月の開始となりました。

最初の仕事は、地域の医療職員、看護師、医療管理委員、市長や役人を集めてのモニタリングワークショップの開催でした。このワークショップは、より多くの人々にプロジェクトの目的を知らせると同時に、マリの医療やケアサービスの現状について量と質の両面から情報を得るための良い機会になりました。

マリは他のサヘル地域同様に雨期にマラリアの大流行に見舞われます。この時期、罹患率が上昇し、5歳未満の幼児にとって最大の死亡原因となります。マラリア対策について、世界の医療団はマラリア撲滅国家プランの責任者やマラリアの権威オゴバラ ドゥンボ博士との話合いを通して、問題点を整理しました。

プロジェクトを通じて抗マラリア剤(ACTアルテシミン)と即時診断検査薬(RDT)の配備を進めました。その結果、2013年には即時診断検査薬(RDT)の利用率が、前年の42%に比べ増加し61%にまで達しました。乳幼児および妊産婦のマラリア治療へのアクセス改善においては、世界の医療団とモプティの保健省の協動により研修が実施されました。この研修は保健センターの技術者、産科看護師、助産師などを対象に開催され、50名ほどを動員しました。

ブルキナファソ(ジボ地区)

当初の数ヶ月は主に、この国で世界の医療団を国際NGOとして登録することに費やされました。この登録に要した期間は、2009年12月に提出した書類が受理されたのが2010年6月と予想以上に長引きました。まず第一段階での活動では、特にジボとウワガドゥグゥに事務所を開設し、医療その他のサポートチームの現地採用が行われました。

プロジェクトの重点課題は、リプロダクティブヘルスの促進と妊産婦の死亡率の削減にありました。現地パートナー機関のキャパシティービルディングとして、帝王切開や中絶手術等の技術移転の研修が実施されたほか、衛生管理に関する研修が基幹病院で実施されました。マラリア治療と予防に関する研修は年間34回実施されました。

また、支援地区周辺10km圏内の30村落を周り、産前検診の促進、母子感染予防、産後検診の促進、家族計画の推進と栄養失調の乳幼児ケアなどについて、村落健康増進の一環として支援しました。これにより、妊産婦および乳幼児の基礎医療へのアクセスの増進が図られました。

世界の医療団(フランス語でメドゥサン・デュ・モンド)は、世界各地に医療・保健衛生分野の専門ボランティアを中心に派遣し、人道医療支援に取り組む認定NPO法人です。国籍、人種、民族、思想、宗教などのあらゆる壁を越えて、世界で最も弱い立場にある人々に支援の手をさしのべています。その支援対象は、自然災害・武力紛争・疾病・外傷に苦しむ人々です。

世界の医療団ホームぺージ