第457話 世界的な船舶需要ひっ迫 日本の造船企業に”追い風”か

株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、公園で散歩をしながら投資談義を行っています。

神様:今年の2月に世界の造船ニーズが高まっているとお話したこと(第436話 世界の造船ニーズ高まる 背景に「2つの運河」)を覚えていますか?

T:はい。パナマ運河とスエズ運河、2つの運河を通行する船舶数が少なくなり、船が別ルートで遠回りすることが増えているのでしたね。そのため船の稼働日数も増え、船の総数も不足することから、新しく船を造る動きが活発になっているということでした。

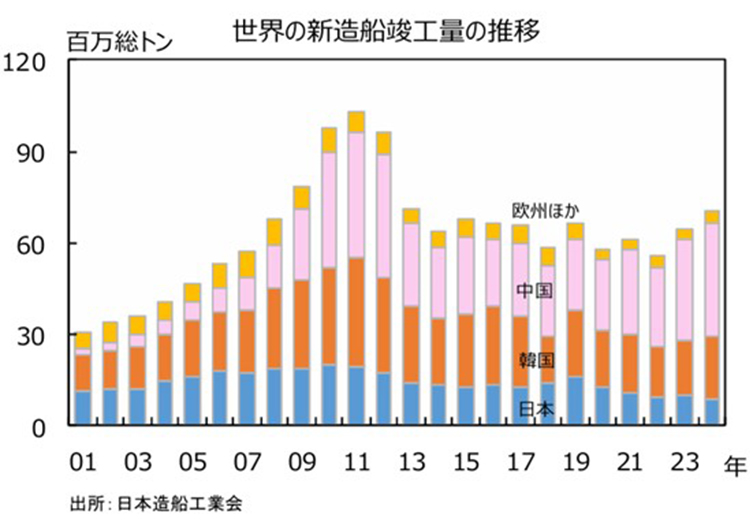

神様:その通りです。最近公表された2024年の世界の新造船竣工量によると、前年比で8.5%増となる7,040万総トンであることがわかりました。世界の新造船受注は1.38億総トン程度と過去2番目の水準まで拡大し、受注残も積み上がっている状況です。

T:やはり要因としては運河の通航がしづらくなっていることでしょうか?

神様:運河もそうですが、中東情勢が緊迫化していることによる航路延長も影響しているようです。

T:つい最近で言えば、6月にイスラエルによるイランへの軍事攻撃がありました。イランも反撃を行うなど緊張が高まっています。イランは、世界の石油やガス輸送の約5分の1が通過するとも言われるホルムズ海峡に接しており、日本もこの海峡を通して原油を輸入しています。この海峡が封鎖されると世界中に大きな影響が出ると言われていますね。

神様:ホルムズ海峡はペルシャ湾からインド洋へと出るために通らなければならない海峡です。日本へ船で原油を運ぶ場合は通る場所なので、ここが封鎖されると経済に大きな影響を及ぼします。輸送手段として船自体が使えなくなるでしょうし、原油を運ぶ代替手段がほとんどないのです。

T:何としてもホルムズ海峡の封鎖は避けたいところです。

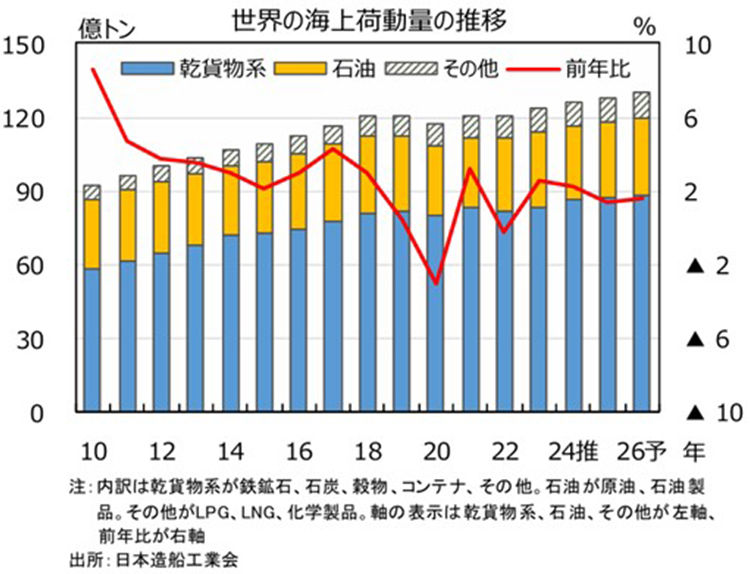

神様:中東情勢の緊迫化の他に、そもそも世界的な荷動きが増加していることも要因に挙げられます。世界の海上荷動量は年々右肩上がりで増加を続けています。米国の関税政策が荷動きに影響する懸念はありますが、船舶需要への影響は限定的と見られます。現在、世界各社の新造船手持工事量は竣工量の4年分程度あると見られています。船舶需要がタイトな状況はしばらく続くでしょう。

T:日本が造船で注目されることが多々ありますが、それはなぜでしょうか?

神様:日本の造船業は1956年以降で世界一位の造船竣工量を誇っていました。しかし、1990年代に韓国、2000年代に中国が建造量を増やし続け、日本のシェアは後退します。現在の世界の造船竣工量ランキングでは、1位は中国、2位が韓国、そして3位日本です。

T:なるほど。この需要増加のチャンスに、日本の造船業の復活を見たいところですね。

神様:おっしゃる通りで、日本の造船業にとっては大きなチャンスです。一般に、船舶の航行寿命は約20年とされています。つまり、2010年前後に竣工のピークとなった船舶の更新需要は2030年にかけて顕在化すると見込まれています。ここから先の日本の造船業に注目しましょう。

T:そう言えば、米国の関税交渉でも造船の話題が出ていましたよね。

神様:米国では地政学リスクの高まりに伴い、政府が造船産業振興に向けた取り組みを行っています。米国との関税交渉において、日本は造船での協力を提案するとの報道もありました。このあたりの動きにも注目していきたいところです。

T:提案の具体的な中身や動きはいまいちよく分かりませんが、官民で協力していくことが大事ですね。

神様:造船規模こそ世界3位となりましたが、日本には船舶装備品の分野で世界的に高いシェアを占める製品が多数あります。さらに今後は新造船向けの受注に加え、既存の船を修繕していく修繕船ビジネスの拡大も期待されています。環境規制への対応、燃費の改善、航行安全性の確保など、船舶装備の高度化も求められています。船舶関連業界にとっては様々な”追い風”が吹いている状況でしょう。

T:風に上手く乗り、業界全体が盛り上がっていくことを期待したいです。

(この項終わり。次回7/30掲載予定)

投資・相続のご相談は

いちよし証券へ

全国の店舗にて、お客様の資産運用や相続についてのご相談を受け付けております。

お客様の人生設計に寄り添いながら、最適なご提案を行います。