第471話 進む「社長の高齢化」平均年齢60.7歳に M&A市場の拡大に期待

株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、海の見えるカフェでコーヒーを飲みながら投資談義を行っています。

T:10月21日、日本初の女性総理大臣となる高市内閣がスタートしました。内閣誕生への期待からか、10月20日、21日と日経平均株価は続伸し、史上初の5万円に迫る勢いとなりました。今後も楽しみですね。

神様:高市総理の財政拡張的な政策に期待する、いわゆる「高市トレード」が注目されています。物価高対策をはじめ、中小企業・小規模事業者の賃上げや設備投資、さらに医療機関や介護施設への支援などがどのように行われるのか、注目していきましょう。

T:ぜひとも国民や市場の期待に応える政策が望まれますね。

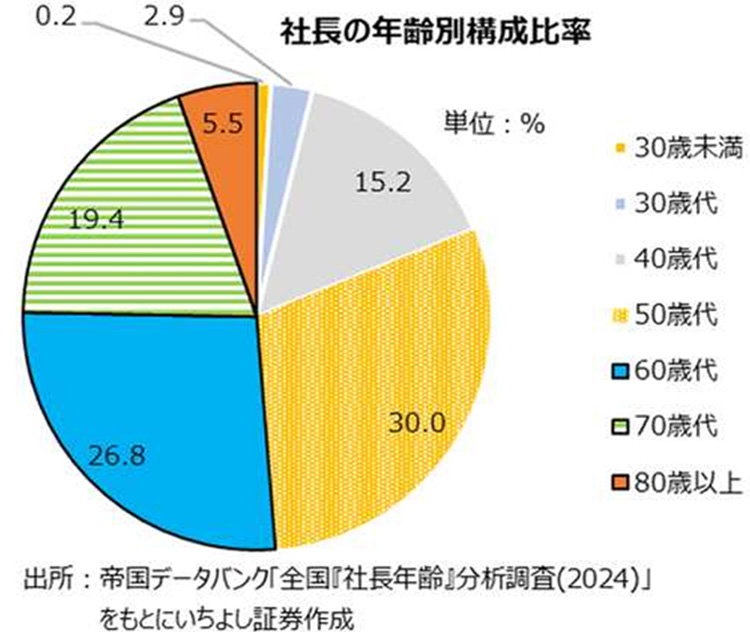

神様:さて、高市総理は基本方針において、「強い経済の実現」、「地方を伸ばし、暮らしを守る」、「外交力と防衛力の強化」の3つの政策方針を掲げています。いずれも強い日本を作ることを念頭に置いた政策です。一方で、少子高齢化の加速、労働人口の減少は待ったなしの課題です。こんな話題があります。帝国データバンクによると、2024年の社長の平均年齢は60.7歳で、1990年の54.0歳と比べて6.7歳上昇しています。全国の社長の年齢は、統計を取り始めた1990年から毎年上昇を続け、34年連続で過去最高を更新しています。業種や地域によってはさらに高齢化が進行しているところもあるようです。

T:社長の高齢化が深刻化しているということですか。

神様:社長が高齢化すると、どういう問題が起こると思いますか?

T:社長がいつまでも元気なら良いでしょうが、高齢化するほど病気になるリスクも高くなるでしょうし、突然仕事から離れなければならない状態になる可能性も。また、後継者がいないか、育っていないということもありえます。

神様:おっしゃる通りです。特に深刻なのは中小企業や小規模事業者です。帝国データバンクが2024年に全国27万社を対象に後継者動向を調査した結果、「いない」または「未定」とした企業は14.2万社に上りました。実に52.1%の企業で後継者不在の状態が続いています。このまま現状を放置すれば、中小企業・小規模事業者の廃業が急増し、中小企業庁の試算によれば2025年までの累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性が指摘されています。

T:それを防ぐためには後継者を確保することが必要ということですね。

神様:2020年から2024年の5年間で代表者が交代した企業について、代表者の就任経緯を見ると、これまで主流であった同族承継は減少傾向にあります。

T:同族承継とは、例えば自分の子どもに社長を継がせるなど、親族間で事業を承継することですね。

神様:その通りです。中小企業や小規模事業者では親族に経営を譲る場合が多かったのですが、最近では内部昇格やM&A(合併と買収)などによる社長就任が増加しています。今後の事業承継の形として、M&Aはますます注目されていくでしょう。

T:M&Aと言うと、自分の会社を第三者に売り渡す、手放すこととなり、ネガティブなイメージを持つ人もいると思いますが、その辺りはどうなのでしょうか?

神様:確かに、東京商工会議所のアンケート調査によれば、中小企業や小規模事業者において6割以上がM&Aについての共感が得られていないとの結果もあり、それがM&Aが進まない原因の一つとなっているようです。「会社売却は恥ずべきこと」との意識から頑なにこれまでのやり方で事業を続け、結果として廃業を迎えてしまうのは残念なことです。事業の売却は、見方を変えれば「第三者が企業の価値を評価し、購入する」ことであり、事業成功の証であるとも言えるのです。経営者が意識を変える必要があるでしょう。

T:なるほど。その辺の意識がまだ残っているのですね。世代によっては事業を創り、育ったら売却することが当たり前だったりしますよね。新しい価値がどんどん生み出されるような、活発な事業活動が行われるような環境を作っていかなければなりませんね。

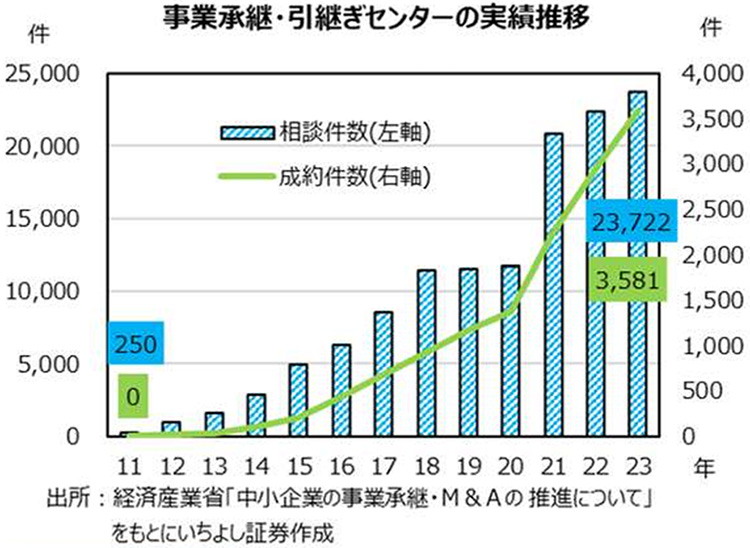

神様:M&Aなどで事業承継を支援する公的相談窓口である「事業承継・引継ぎ支援センター」の相談件数・成約件数は増加傾向にあります。これまでの事業の価値を評価し、さらに新たな価値を生み出していくためのM&Aです。中小企業経営者の高齢化を背景に、今後はこういったM&A市場が拡大していくことが期待されます。

(この項終わり。次回11/5掲載予定)

投資・相続のご相談は

いちよし証券へ

全国の店舗にて、お客様の資産運用や相続についてのご相談を受け付けております。

お客様の人生設計に寄り添いながら、最適なご提案を行います。