第463話 チェーンメリットを追求 大手ドラッグストアの顧客戦略とは?

株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、都内の神社の境内を歩きながら投資談義を行っています。

神様:総務省は8月22日、7月の消費者物価指数を発表しました。それによると、生鮮食品を除いた総合指数は2020年を100として111.6となり、前年同月比で3.1%の上昇となっています。依然として食品を中心に値上げが続いており、全体として高い水準が続いています。

T:消費者物価指数で生鮮食品を除くのはなぜでしょうか?

神様:生鮮食品は天候による変動が大きく、指数にも大きな影響を与えるためです。

T:なるほど。それにしてもモノを買うときの値段が本当に高くなりました。特に食品はいつも何かが値上げされていて、食費も毎月毎月高くなっている気がします。

神様:残念ながら消費者にとっては家計を圧迫する厳しい状況が続いています。ところでTさんは、ドラッグストアにはよく行きますか?

T:頻繁には行きませんが、たまに立ち寄る程度ですね。

神様:今度行ったときはぜひ食品売り場を見てみてください。スーパーマーケットと同じ食品でも意外にドラッグストアの方が安いものがあるでしょう。

T:そう言えば、うちの近所のドラッグストアもスーパーマーケットより安い食品が売られていることがありますね。あれは一体なぜなのでしょうか?

神様:ドラッグストアにとって売上総利益率における主力商品は医薬品や化粧品です。しかし、食品は顧客の購買頻度が高く、来店頻度にも大きな影響を与えます。したがって、食品の販売価格を戦略的に低く抑えることで顧客の来店頻度の向上を図っているのです。

T:なるほど。しかし、企業によほど体力がないと続けるのは難しいのではないですか?

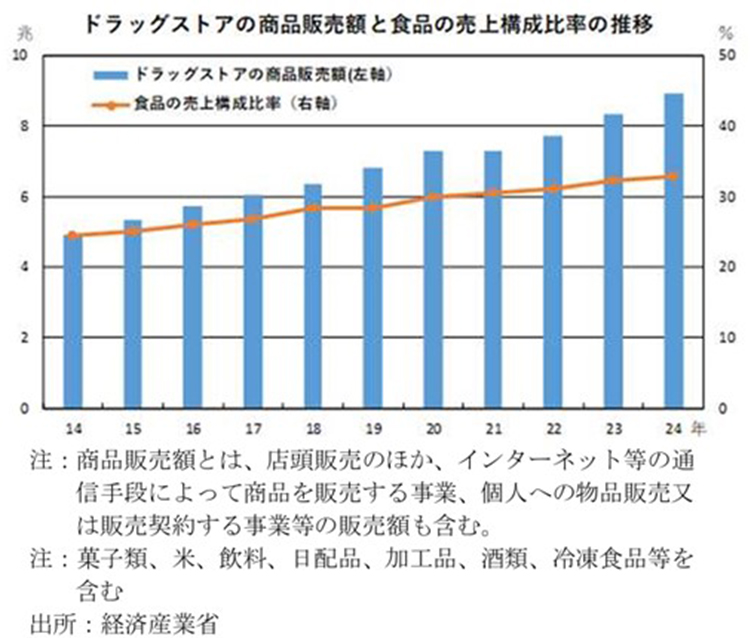

神様:おっしゃる通りです。ドラッグストア市場全体を見てみましょう。現在順調に伸びています。経済産業省によると、2024年の国内ドラッグストア市場は8兆9,199億円となり、2019年の6兆8,356億円から5年間で約1.3倍に拡大しました。日本チェーンドラッグストア協会では、2030年に13兆円規模への拡大を目標としていましたが、これも達成時期が早まりそうです。そして、この成長の牽引力となっているのは食品です。

T:戦略が当たっているわけですね。

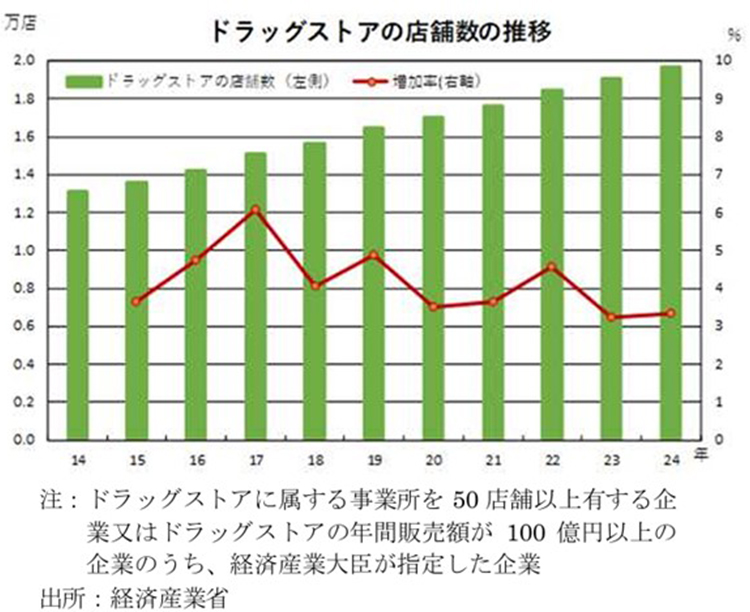

神様:店舗数で見ると、ドラッグストアは4年間で2割以上増え、店舗数の最高記録数を更新し続けています。しかし、増加率は鈍化傾向にあります。大手チェーンで積極的な企業の統合などが行われている一方で、中小チェーン店の苦戦が伺えます。

T:なるほど。全体としては好調なものの、中小チェーン店にとっては試練でもあるわけですか。

神様:今後もこの傾向は続くと思われます。今年の12月には、業界最大手でイオングループ傘下であるウエルシアホールディングスと業界2位のツルハホールディングスの経営統合が控えています。売上高で国内最大規模のドラッグストアが誕生することで、業界全体にも大きな影響があるかもしれません。

T:実際、食品を安く買えるのは消費者にとってありがたいことです。ドラッグストアにとっては規模の拡大が有効な一手であると言えるのかもしれませんね。

神様:売上規模の拡大は、食品だけでなくプライベートブランド(PB)商品戦略においても優位性を発揮できます。PB商品の開発や物流の効率化を進めることで、相乗効果も期待できます。また、規模の拡大は少子高齢化による国内市場の縮小への対応やアジアなどの海外展開も行いやすくなる狙いもあるでしょう。

T:なるほど。大手ドラッグストアチェーン店の今後の動向に期待したいと思います。

(この項終わり。次回9/10掲載予定)

投資・相続のご相談は

いちよし証券へ

全国の店舗にて、お客様の資産運用や相続についてのご相談を受け付けております。

お客様の人生設計に寄り添いながら、最適なご提案を行います。