第464話 物価上昇で生活圧迫 消費者からの支持率上昇中の市場とは?

株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、海の見えるカフェでコーヒーを飲みながら投資談義を行っています。

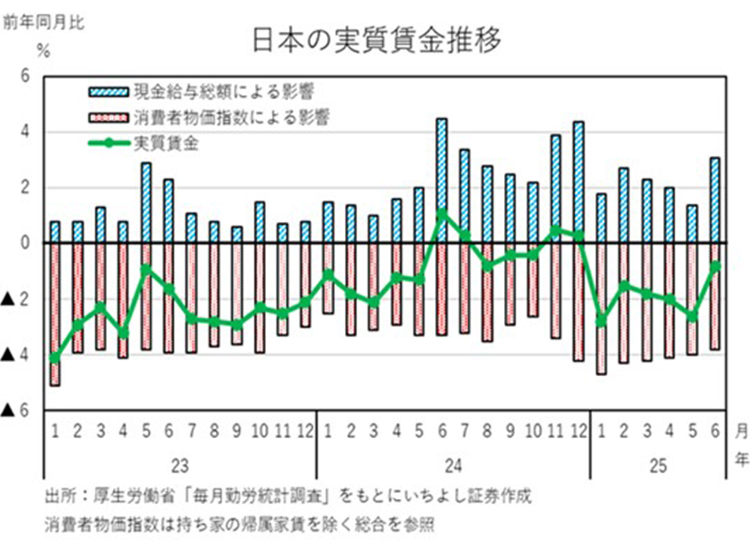

神様:8月15日、厚生労働省は6月毎月勤労統計調査を発表しました。6月の実質賃金は前年同月比で0.8%減となり、6カ月連続のマイナスとなりました。企業では人手不足を背景に大幅な賃上げが行われていますが、依然として物価の上昇には追い付けていない状況です。

T:「安い食品を買うためにドラッグストアへ行く」というのが前回のお話でしたが、今後もドラッグストアを重宝することが続きそうですね。ところで、よく聞く実質賃金とは具体的にどういうことなのでしょうか?

神様:実質賃金とは正確には実質賃金指数と言います。毎月勤労統計調査の一人当たり名目賃金を総務省が公表する消費者物価指数で割り、100をかけたものを実質賃金指数と呼びます。名目賃金は一人の平均月間現金給与額を表します。実質賃金指数を算出するために使用するのは名目賃金を指数化したものです。

T:実質賃金が前年同月比でマイナスであるということは、簡単に言えば”お金の余裕”が前年同月比で減少しているとも言えそうですね。政府は物価が下落し続けるデフレからの脱却を謳っていますが、デフレが続くとどんな影響があるのでしょうか?

神様:一般的にデフレが続くと、物の価値がお金の価値より低くなるため、消費者は貯蓄を積み上げ、消費が停滞します。企業では物が売れなくなるので設備投資を抑制し、経済成長にとっては悪影響となります。デフレから脱却することで消費者は貯蓄よりも消費へ向かい、企業の経済活動も活発化し、経済の循環が正常化します。政府にとっては税収によるより充実した公共サービスを提供することが可能となります。少子高齢化の流れを止めるためにも、デフレからの脱却が必要とされているのです。

T:なるほど。しかし、足元では度重なる物の値上げによる影響が大きくなっています。消費者は生活防衛のために、同じ商品カテゴリでもより安いものや特売日に購入しようとします。買う量を以前より調整し、買い物に慎重になっている人も多いのではないでしょうか。

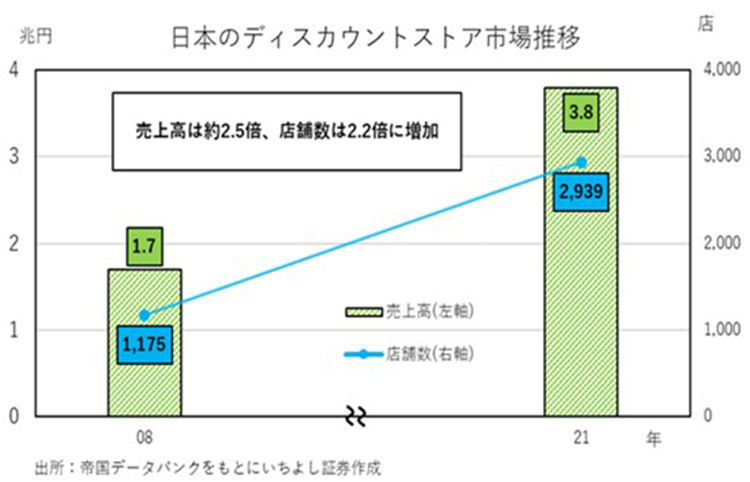

神様:おっしゃる通りです。長くデフレ経済を経験してきたため、近年の物価上昇は生活を圧迫しています。その一方で、前回のドラッグストアのように、この機会を好機と捉えて勢力を拡大し続けている市場もあります。ディスカウントストア市場もその一つです。

T:確かにディスカウントストアは安く買うにはうってつけですね。

神様:帝国データバンクのデータによると、ディスカウントストアの主要10社の売上高は、2008年では1.7兆円、店舗数は1,175店でした。2021年には売上高は3.8兆円、店舗数は2,939店にまで拡大しています。「安さ」と「豊富な品揃え」を実現するディスカウントストアの需要は今後も高まっていくでしょう。

T:物価の上昇が生活を圧迫する中、消費者から大きな支持を得ているのがディスカウントストアであるということですね。デフレからの脱却で最初に恩恵を受けるのはこういった業界なのかもしれませんね。ところで、日本は低所得者層が増えたともよく言われます。その要因は何なのでしょうか?

神様:要因としては、独居高齢者の増加など単身世帯が増えた影響があるでしょう。単身世帯では世帯年収が相対的に低くなります。また、正社員以外の多様な働き方が拡大し、パートやアルバイトなどの非正規雇用者も増えています。直近では減少していますが、母子世帯などのひとり親世帯も増加傾向です。

T:なるほど。生活の糧を得る手段が多様化し、家庭のあり方も多様化している日本の姿が見えます。ディスカウントストアはただ安いだけでなく、商品の品揃えの豊かさ、顧客ニーズに合わせたPB商品開発など、日本の幅広く多様な世代に受け入れられる工夫を積み重ねており、それが消費者からの支持につながっているのでしょうね。今後の展開に期待したいと思います。

(この項終わり。次回9/17掲載予定)

投資・相続のご相談は

いちよし証券へ

全国の店舗にて、お客様の資産運用や相続についてのご相談を受け付けております。

お客様の人生設計に寄り添いながら、最適なご提案を行います。