第465話 サンマ豊漁 輸出額3倍超へ日本の水産業の戦略とは?

株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、海の見えるカフェでコーヒーを飲みながら投資談義を行っています。

T:報道によると、今年はサンマの水揚げが好調だそうですね。あまりに大漁なため、漁を一時ストップするほどだそうです。

神様:今年は異常なほど獲れているようですね。漁獲量は海洋環境の影響を大きく受けます。全国さんま棒受網漁業協同組合が公表している「さんま水揚げ量」によると、サンマの漁獲量は近年大きな減少傾向にあります。1981年には159,304トンであったところ、2024年にはわずか38,695トンでした。

T:4分の1以下まで減少しているのですか。なぜ減少しているのでしょうか?

神様:農林水産省によれば、日本でのサンマの漁獲量の減少は、2010年に起きたサンマの分布の沖合化が要因と考えられています。日本には親潮、黒潮と呼ばれる太平洋側を流れる2つの海流がありますが、親潮の弱化がサンマの分布に影響しているようです。

T:親潮の弱化、ですか?

神様:海水温の上昇により、親潮の流れが弱まっているということです。漁獲量減少の要因を詳しく知るにはサンマの生態を理解する必要がありますが、親潮の弱化により産卵場や生育場が沖合へ移り、サンマの成長の低下など悪影響を及ぼしていることがわかっています。それがサンマ資源の減少につながっているのです。

T:海水温の上昇ということは、地球温暖化も要因ですよね?

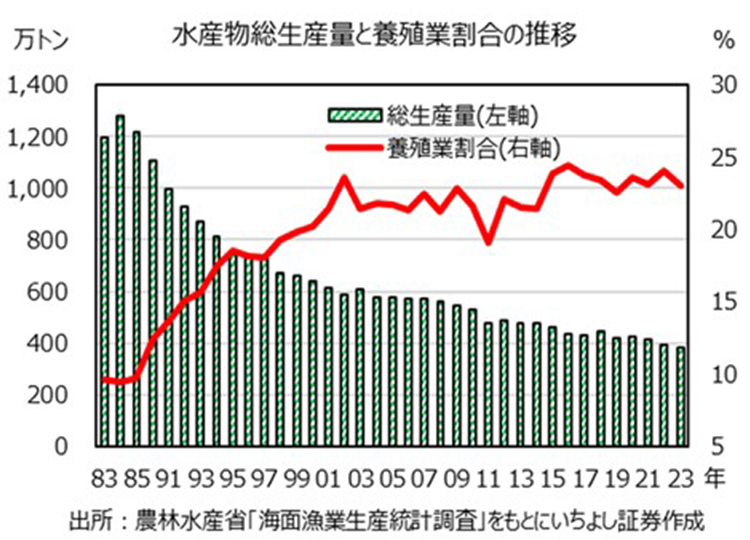

神様:おっしゃる通りです。サンマに限らず、水産物の生産量は年々減少しています。農林水産省によれば、全体の生産量はピーク時の1984年には1,282万トンでしたが、2023年には381万トンに減少しています。ただ、減少の要因は気候変動だけでなく、乱獲も要因として挙げられるでしょう。

T:なるほど。日本人の生活と密着している魚食文化にも変化が訪れているのですね。

神様:漁業だけでなく、養殖業の生産量も減少傾向です。ただし、漁業生産量全体に占める割合では2割台を維持しており、横ばいです。一方で世界の養殖生産量は過去20年間で約3倍に拡大し、今後も拡大する見込みです。今後の将来性を見て、日本の養殖業の存在感が高まっています。

T:日本国内だけ見ると、少子高齢化による人口減少で今後の水産消費規模は縮小していくと思われますが、世界を見れば人口は増加の予想ですし、アジアやアフリカを中心に水産物の需要も増加することが考えられますね。

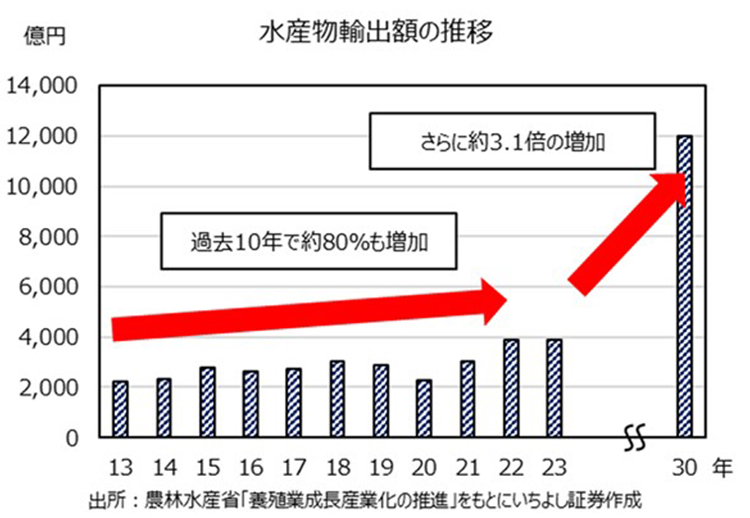

神様:その通りです。実際、日本からの水産物の輸出額は上昇しています。伸び率も大きく、2013年から2023年の間で約80%増加しています。今後も伸ばしがいのある分野と言えるでしょう。米国向けの輸出額が大きい日本産のブリは高品質で味が良いと評判です。ブリは天然魚よりも養殖魚の方が高値で取引されています。

T:養殖の方が高値とは。それだけ消費者からの評価が高いということなのでしょうね。

神様:農林水産省では、2030年までに水産物の輸出額を1.2兆円まで拡大させる目標を打ち出しています。2023年から実に約3.1倍の増加です。水産庁では養殖業を成長産業とするべく、目下取り組んでいるところです。

T:どのようなことをするのでしょうか?

神様:水産庁では「マーケットイン」という言葉が用いられていますが、市場や消費者のニーズに応えられる商品を提供することが第一に重視されています。ブリやマダイなどの戦略的に伸ばす魚種を定め、生産性や収益性を向上させ、技術革新を行っていく。生産・加工・流通・販売で連携し、消費者に売れる、価値ある商品を提供していくことに注力する。そのための戦略を定めて実行していくところです。

T:日本の水産業の腕の見せ所ですね。今後の養殖業の振興に期待したいと思います。

(この項終わり。次回9/24掲載予定)

投資・相続のご相談は

いちよし証券へ

全国の店舗にて、お客様の資産運用や相続についてのご相談を受け付けております。

お客様の人生設計に寄り添いながら、最適なご提案を行います。